素有“太行第一镇”之称的泽州县巴公镇产业园区机器轰鸣奏响实干强音。现代化社区窗明几净漾起幸福涟漪,文化广场歌声悠扬流淌生活暖意,田间地头绿意盎然铺展生态画卷。这座因煤而兴、因产而盛的千年古镇,锚定新型城镇化建设为目标以“产城互哺、设施联建、服务共享、治理协同”的四维驱动模式,蹚出一条以产兴城、以城载人、以治安民的特色发展之路。如今的巴公镇道路织成网、设施连成系、产业聚成链,既留存着乡村的质朴肌理又彰显着新型城镇化的现代气韵,为新时代乡村振兴写下了浓墨重彩的一笔。

产城互哺 绘就宜业宜居新图景

秋日的巴公工业园区,永硕新材料的轧钢机组高速运转,一卷卷精品薄板在智能控制系统下完成精准轧制;启铭晋钢物流的智能仓储区里,构建“钢厂短驳—原卷仓储—加工配送”体系……这里是巴公镇“以产兴城”的核心引擎。

巴公,素有“冶炼之乡”的美誉。改革开放初期,依托本地煤炭资源,其粗放型经济发展迅猛;随后逐步转型,突破传统发展模式,实现了从传统产业向特色产业、自然经济向商品经济、人力依赖向科技驱动、速度优先向质效并重的深刻转型,逐渐从小、散、乱的个体经营发展到专业化、规模化、集约化的企业经营。21世纪后,巴公加快工业化脚步。2006年,经山西省政府批准,巴公工业园区纳入规划。

“过去,巴公的产业布局像‘撒芝麻’,工厂较为分散,村民上班要跨好几个村。现在职工从家到车间的时间已大幅缩短,通勤效率显著提升。”巴公镇党委组织委员刘阳的话,道尽了“科学布局”带来的巨变。近年来,巴公镇坚持“以产兴城、以业聚人、园镇一体”发展思路,统筹生产、生活、生态功能,将全镇划分为北部产业园、中部生活区两大功能区:北部以“一园三业”为支撑,打造产业集聚高地;中部以完善生活配套为核心,建设宜居住宅、商业中心、公共服务设施,生动诠释了“工作在园区、生活在镇区”的产城融合新模式。

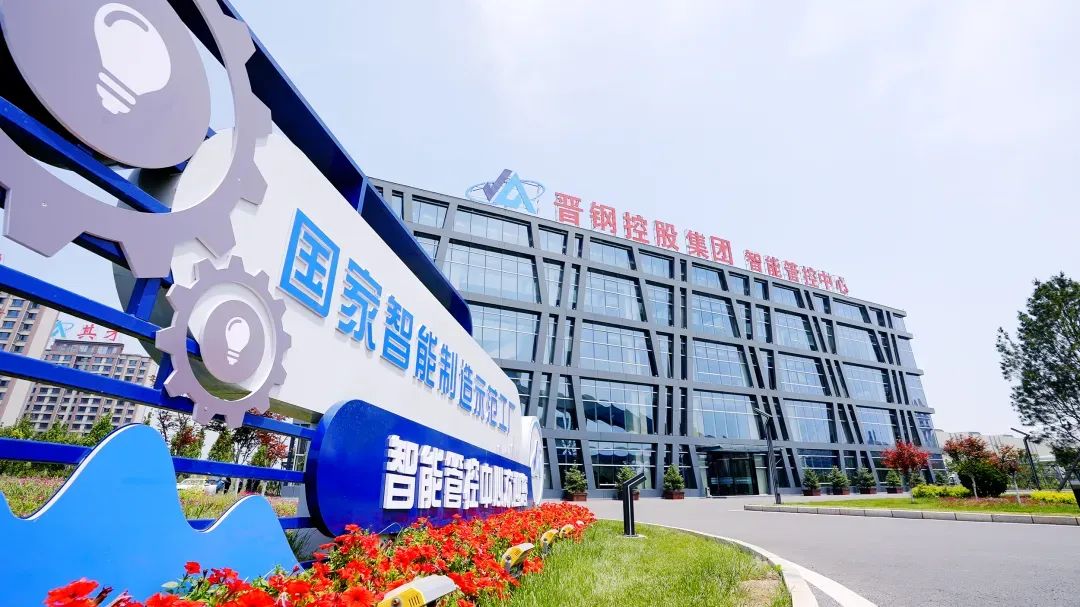

产业是城的根脉,城是产的依托。巴公镇以工业园区建设和发展为核心,在产业集群发展、循环发展上迈出了坚实一步。为推动“以产兴城”,巴公镇创新“园区+产业链”招商模式,围绕主导产业延链补链强链,引进了晋钢控股集团、深圳安泰科集团、国强控股集团等龙头企业,填补高端装备制造空白。晋钢控股集团是钢铁冶炼铸造“链主”企业,为园区企业提供原材料;深圳安泰科集团是国内头部光伏智能装备制造企业,与晋钢控股集团合作打造光伏支架产业园;国强控股集团投资设立晋城市兴晟能源科技有限公司,新建光伏支架追日跟踪系统自动化生产线……此举招大引强各类企业40余家,不仅让园区形成“龙头引领、配套协同”的产业生态,避免资源分散和重复建设,从而吸引更多优质项目和企业集聚,更让巴公镇从“工业大镇”向“产业强镇”跨越。

产业兴则人气聚。在巴公镇的居民小区内,不少曾是周边村民的园区员工,如今既能在镇内工业园区就业,获得稳定收入,还能享受便捷的生活配套。通勤距离短,子女可在镇区学校就读,家中老人也能前往社区日间照料中心活动,生活便利性远超以往在村落居住。这些居民的幸福,源于巴公镇“以业聚人”的系统谋划——依托园区2.2万个就业岗位,通过易地搬迁、企业安置、村庄合并等方式,推动人口向镇区集聚。目前,全镇已建成18个现代化住宅小区,3个村庄整村搬迁,中心镇区人口突破2万人。

其中,东寺庄社区原为东寺庄村,2020年完成村改社区转型,从整村搬迁到村改社区,东寺庄社区以治理创新破题、以产业增收赋能、以服务升级暖心,在“千万工程”实践中走出了一条“搬迁社区变幸福家园”的乡村振兴新路径。不仅如此,作为全镇首个“亿元村”,北板桥村2000年完成整村搬迁,建成配套完备的现代化社区,充分发挥毗邻巴公园区的优势,跳出传统“租地收金”模式,创新构建“租金+股金+薪金”三维共富机制,深入推进产村融合与企地共建。

欲筑室者,先治其基。泽州县巴公镇立足资源禀赋与发展基础,锚定“产业强镇,品质新城”目标,紧扣“强一产、优二产、活三产”思路,推动产业融合、布局优化,实现经济提质增效。

一产提质,聚焦“特色化、规模化、产业化”,培育农业龙头矩阵。金硕园万头养猪场、慧鑫铭30万只蛋鸡基地、万亩“巴公大葱”基地等项目落地,夯实农业底盘,为乡村振兴筑基。二产升级,推进传统产业技改、新兴产业培育,支持晋钢、兰花、天泽、伟创等骨干企业扩能,落地延链补链强链项目,加速构建千亿级产业集群,带动高质量就业。三产激活,以乡村旅游转化“美丽资源”。依托山耳东村自然禀赋,打造骑行采摘、红色研学、农家民宿、水上娱乐、露营烧烤等业态,成功将山耳东村打造成为周边休闲旅游“打卡地”。

在以产促城、以城带产、产城融合的规划理念之下,巴公镇以学用“千万工程”经验为牵引,实现了城镇开发有序推进,城镇功能逐步完善,城镇品质逐步提升,巴公工业园区羽翼渐丰,产业体量不断壮大,特色效益农业集中连片发展,为文明创建工作夯实了基础,人民群众也从中得到了红利,有效助推了“由镇到城”的跨越式发展。

“产城互动不是简单的‘物理叠加’,而是深度交融的‘化学反应’。”刘阳表示,如今园区员工大多安居于镇区,工作与生活在此形成良性循环,产与城已真正成为紧密相依的“命运共同体”。

设施联建 织密城乡融合幸福网

清晨6点,巴公镇东四义村的菜农张根生开着三轮车,沿着拓宽的村道驶向镇区菜市场。“以前这条路坑坑洼洼,三轮车都颠得跳。现在双向两车道,从村头到镇中心只要10分钟!”张根生的感慨,折射出巴公镇“交通互联”的成效。近年来,巴公镇城镇公共基础设施建设加快推进,围绕构建“城—镇—村”三级15分钟交通网,投入1.72亿元改造路网:完善畅安路、G342等主干路网衔接,高标准建设镇村公路,形成镇村紧密型城乡融合体。镇区形成“五横五纵”骨干路网,中心镇区面积拓展至8.6平方公里,“镇域一体、内外畅通”的交通格局已然成型。

交通是“硬联通”,设施是“软实力”。在巴公镇便民服务中心,一张“全镇域设施布局图”格外醒目。供水网连接张峰水库优质水源和本地水源,构建双水源保障体系。双水源保障让村民告别“水压低、水质差”,实现了安全饮水;新改造供热管网26公里,覆盖所有集中居住区,实现集中供暖安全清洁运行;率先在全市实现供气行政村全覆盖,燃气价格保持全县农村最低……这些变化,得益于巴公镇全镇统筹,组建供水、供热、供气、交通、环卫、绿化六大专业平台,一体化构建“水暖电气路”高标准配套,坚持“全镇一盘棋”推进。

在巴公镇新时代文化广场,72岁的陈大爷正和老友们打太极。“以前镇里连个像样的公园都没有,现在光街心公园就有10处,广场还有露天影院、健身器材,比城里还热闹!”而今,无论是镇区还是周边村落,村民打开家中水龙头,清澈的自来水便能“哗哗”流出。“过去吃水要去村口挑,现在和镇里一个水厂,甜丝丝的,方便又安心!”村民们说道。

更让人惊喜的是生态环境的蜕变。巴公镇系统推进治水治山治污:实施镇区“三网”改造工程,实现雨污分流;建成3座污水处理厂、14个处理站,多个村庄已实现污水处理一体化,生活污水治理覆盖率88.9%;垃圾无害化处理率90%,人均公共绿地面积明显提升,同时大力推进农村厕所改革,进一步改善和提升了农村整体生活环境;坚持“宜耕则耕、宜林则林、宜商则商、宜景则景”,绿化美化小公园、小景观30处,栽植各类树木3000余株,镇域颜值得到进一步提升……曾经“灰头土脸”的工业镇,如今成了“推窗见绿、出门见景”的“城市后花园”。

“设施联建不是‘面子工程’,而是‘里子工程’。”巴公镇党委组织委员刘阳说,“我们要让村民享受和市民一样的设施,让新市民找到‘家’的归属感。”

在深入学习践行“千万工程”经验的实践中,北堆村的探索成效尤为亮眼。以科学规划为引领,聚焦“净化、亮化、美化”,创新实施“三清三提”专项行动:清理垃圾、河道、乱搭乱建以改善村庄环境;提升村容村貌、公共服务、村民素质以激活发展活力。北堆村始终坚信,唯有持续提升乡村“颜值”、擦亮生态底色,才能为村民生活水平的稳步提高筑牢坚实基础。围绕人居环境提质,北堆村深化整治,对网格主干道、背街小巷、闲置地块等重点区域全面清理,推动村容村貌根本性转变;同步升级基础设施,改造污水管网破解排放难题,修建水冲式厕所改善卫生条件,实现家家户户24小时供水。

北堆村的实践并非个例,辖区内其他村庄同样以学习“千万工程”经验为指引,激活干事创业“红色内核”,让群众获得感、幸福感持续提升。靳庄村以“三块地”资源活化利用为突破口,通过盘活土地资源,有效撬动美丽乡村建设全局;山耳东村立足自身优势,坚持“红色+康养”发展路径,精心打造“湖畔·桃花坞”露营地,以特色产业发展带动群众增收致富;双王庄村则深耕本土资源,念好“土、特、产”三字经,推动村集体经济提质增效,为乡村可持续发展注入强劲动力。

在城镇品质提升工作中,巴公镇以龙司线拓宽改造提升项目为重要牵引,创新推行“道路升级+沿线人居环境整治”一体化推进模式。通过统筹开展道路铺设、房屋拆除、绿化亮化、建筑立面改造等重点任务,系统优化城镇空间布局与环境风貌,让城镇整体形象与品质实现同步跃升。

共治共享 激活基层治理新动能

“以前办营业执照要跑县里,现在在镇里就搞定!”在巴公镇政务服务大厅,刚拿到执照的创业者刘鹏竖起大拇指。作为全省“扩权强镇”试点,巴公镇积极承接下放审批权限,再造审批流程,推行极简办事。高标准建设政务服务大厅,大厅里“一窗受理、集成服务”窗口前秩序井然,自助服务区的智能终端机24小时开放。群众感叹:“办事不出镇,省心又省力!”并且深化综合行政执法改革,创新推行“综合一次查”机制,打造一流营商环境。

高效的政务服务,是巴公镇“城乡共治”的缩影。为破解“看得见的管不着,管得着的看不见”难题,巴公镇建成镇域综合治理指挥中心,整合党建、公安、综治等部门资源,配套监控探头、物联网传感器实时上传信息,实现“一屏观全镇、一网管全域”,并构建“警企联防、警商同盟、红心义警”三位一体防治网络,依托智慧平台实现精准预警、快速处置,切实筑牢安全防线。

为扎实推进乡村全面振兴,巴公镇立足文化赋能,充分发挥法治文化的引领与保障作用。以文化为抓手,深挖“四义”文化、儒家文化、孝文化等本土资源,推动法治文化与传统文化融合,全速推进法治文化阵地建设。如今,法治文化公园、广场、长廊遍布镇内,将普法元素融入生活场景,让法治氛围浸润乡村。

在巴公镇的乡村治理实践中,南山村的探索堪称典范。治理的温度,更藏在“小事”里。在巴公镇南山村开设全县首家乡村“和事佬”工作室,推行“一村一法律顾问”。在南山村“和事佬”工作室,调解员正调解着村民之间的纠纷。“我们用‘1421’工作法调解,成功化解邻里矛盾230余件,成功率98%。”调解员说。该村常态化开展法律援助进村活动,既通过编排法治文化节目传递法治理念,又借助微信、抖音等新媒体平台,将党的理论知识与文明新风精准送到百姓身边。30多年来,南山村实现“无刑事治安案件、无重大矛盾纠纷、无上访事件、无群体性事件、无黄赌毒现象”的“五无”目标,乡风愈发文明、治理持续有效、村民生活日益富裕,成功获评“全国民主法治村”。

为以点带面提升全镇治理效能,巴公镇制定出台深化基层治理实施意见,明确4方面14条具体措施,引导各村因地制宜探索治理新模式。在这一过程中,一批可复制、可推广的经验做法不断涌现:南山村创新“村民议村事 村事民作主”机制,以民事民议、民主善治的实践获上级高度肯定,并在全市基层治理大会上作交流发言;尧头村践行新时代“枫桥经验”,打造“老槐树下说理”工作法,将矛盾化解在基层;巴公三村推行“三项硬制度治村、四项服务利民、一揽子政策惠民”模式,显著提升群众幸福指数。

治理效能的提升,更催生出文明新风的蓬勃生长。全镇先后涌现东四义村、南山村2个“全国文明村”,巴公四村获评“平安山西建设”示范点;“好少年”“好婆婆”“好儿媳”“好妯娌”“好邻居”等先进典型争相涌现。

文明实践离不开志愿服务支撑。巴公镇聚焦此领域,推动各村建立志愿服务队,打造“巴原红”品牌,目前已有1000余名志愿者。他们活跃在疫情防控、文明创建、助老扶幼等场景,以“天天见”“时时有”的行动助力多项工作,“有困难找志愿者”成村民常用语。

公共服务的普惠,更让治理有了“源头活水”。教育方面,巴公镇构建起覆盖全域的“1+1+5+14”优质教育网络,为提供优质均衡教育,投入3.5亿元新建巴公小学、改扩建巴公幼儿园,改造中学阶梯教室、高标准建成6处塑胶操场,巴公中学优质高中录取率稳居全县前列,在校生常年保持6000余人;医疗方面,打造县域医疗次中心,对接长治和平医院、晋城大医院等优质医疗资源,筹建总投资1.8亿元的巴公大医院,拟增设床位300张,让居民在家门口即可享受“同城化”健康福祉;养老方面,提升养老服务有效供给,引进2家优质民营医养中心,改扩建11间老年日间照料中心,形成高效便民的“1+1+11”镇村养老服务格局。

“治理不是‘管’,而是‘服务’;不是‘政府独唱’,而是‘群众合唱’。”巴公镇党委组织委员刘阳说,“现在村民参与治理的热情高了,矛盾少了,幸福感自然就强了。”

从“千万工程”到“万千气象”。巴公镇的探索,为全县乃至全省新型城镇化提供了可复制、可推广的“镇域样本”,先后斩获“全国文明镇”“国家园林城镇”等多项国家级荣誉,成为展示泽州、晋城乃至山西改革开放成果的重要窗口。如今,在泽州处处都能感受到“千万工程”经验下乡村振兴的强劲脉搏。一个个新时代美丽村庄拔节生长,尽显生活宜居、发展宜业、治理有效、环境优美的蓬勃生机。